Vous trouverez ci-après dans son intégralité, le récit de Pierre Courtiau, alias Pierral , intitulé Ceux de "Chénier" du nom d'un des terrains les plus utilisés par les Alliés à partir d'août 1944 dans le Cantal.

Mémorial dédié à ceux de "Chénier" érigé sur la commune de St-Saury en 2006

Mémorial dédié à ceux de "Chénier" érigé sur la commune de St-Saury en 2006

La lourde voiture, conduite par Bernard (Bernard Cournil), monte depuis un bon moment sur la route boueuse, à travers des bois de châtaigniers aux grosses branches décharnées ; de toutes les fondrières jaillissent des paquets d'eau ; en bas, c'est Le Rouget, un bourg né en même temps que la gare ; là passe la voie ferrée Aurillac-Capdenac, la voie ferrée, le contact avec les grandes villes, avec Paris ...

Il nous semble, à mesure que nous nous élevons, que nous nous enfonçons dans un monde nouveau et dans l'inconnu. La voiture, une 402 gazogène, assure la liaison postale avec les villages des environs ; au-dessus du pare-brise, une plaque : « Postale », lui assure un caractère officiel et inoffensif. Mine de rien ! Elle a aussi cette particularité de posséder une sueur jumelle dont la couleur et le numéro de la plaque d'immatriculation sont rigoureusement les mêmes ; si bien qu'il y a toujours une de ces deux autos disponible pour les liaisons de la Résistance.

Bernard est garagiste, ou plutôt il était garagiste, car maintenant il a totalement abandonné les réparations et la vente ; il est toujours par voies et par chemins et n'a pas une minute à lui. Il ne lui vient jamais à l'idée que cette situation est quelque peu anormale. Il ne regrette jamais la vie paisible qu'il menait autrefois, il ne pense pas aux multiples dangers qu'il court, lorsqu'il se rend à Aurillac, où sont rassemblés boches et miliciens. D'ailleurs une bonne étoile veille sur ce grand garçon bâti en hercule, à la voix de stentor, qui aura parcouru des milliers de kilomètres au service de la France Libre, au nez et à la barbe de l'ennemi.

La côte enfin terminée, une descente inattendue nous conduit à Parlan, pittoresque village, avec son église blottie contre la tour squelettique d'un vieux château en ruines , ses vieilles maisons aux balcons de bois, et l'étang dans le bas, que tant de parachutistes verront miroiter avec la crainte bien compréhensible d'y être lâchés.

Quelques centaines de mètres plus loin, nous abandonnons délibérément la route pour suivre un chemin qui monte dur et s'enfonce dans un bois. La voiture souffle, peine, mais grimpe. Le chemin devient de plus en plus pittoresque, de plus en plus boueux, de plus en plus sinueux et escarpé ; de profondes ornières, témoins des charrois des bûcherons, n'arrêtent pas notre gazogène. L'odeur humide des feuilles mortes, les déchirures entre les nuages lourds et bas qui nous permettent d'apercevoir au loin, de ci, de là, une ferme perdue au milieu de ces arbres, sont sensibles à l'âme du touriste. Mais il se mêle à tout cela un parfum de mystère et d'aventure. Nous ne serons pas déçus.

Après un trajet interminable, la voiture s'arrête enfin à un carrefour, si l'on peut appeler ainsi un enchevêtrement d'ornières. Nous mettons pied à terre et nous enfonçons, cette fois hors des chemins, à travers bois, au milieu de taillis de branches mortes qui craquent singulièrement à notre passage. Il nous semble être perdus au sein d'un quelconque no man's land. Impression de sécurité rassurante, d'une part, et de solitude et de désolation assez inquiétante, d'autre part.

Soudain, venu d'on ne sait où, apparaît un garçon vêtu d'un mauvais pantalon et d'un cuir, mitraillette pendue à l'épaule ; nous nous y attendions un peu ; cependant, pour la première fois, ça fait une drôle d'impression. Quelques mots échangés avec Bernard et nous continuons.

Après dix minutes de marche, toujours à travers les bois, parfois interrompus par un pré - un de ces prés caractéristiques de tout le Massif-Central que les fossés d'irrigation dessinent en longues bandes irrégulières - nous descendons vers un ruisseau que nous entendons déjà chanter, et brusquement, au détour d'un sentier, au bas de quelques prés, un moulin aux murs blancs apparaît ; la cheminée fume doucement, signe de vie. Enfin !

Sur une longue corde (de parachute) sèchent des serviettes, des chemises. Toujours le silence. Bernard pousse la porte et nous entrons. Autour du feu de bois qui se consume dans la vaste cheminée auvergnate, sept ou huit garçons sont réunis, silencieux. Les uns fument, d'autres épluchent des pommes de terre ; des mines plus ou moins patibulaires, des visages mal rasés, des chemises déchirées. Au mur, un drapeau français ; tout de même, ça fait plaisir. Finie la vision du torchon nazi sur le Crillon ou la Chambre des Députés. Finie à jamais !

A côté, un vague règlement : les tours de garde ; un vieux buffet campagnard ; une table au milieu de la grande salle, c'est-à-dire un large panneau de bois sur des tréteaux ; des bancs ; et enfin, occupant tout un pan de mur, le râtelier d'armes que nous considérons avec respect : mitraillettes et grenades ; cela paraît dangereux des armes pas même cachées ! Nous n'avons pas encore l'habitude ! Le dortoir se trouve dans la pièce voisine de la paille étalée sur deux étages de planches, et des couvertures pliées le long du mur.

Nous sommes encore en « civil » et les gars doivent nous prendre pour des chefs : ils nous montrent une certaine déférence, ne se doutant pas que nous ne sommes que des « bleus ». Bernard règle plusieurs questions avec eux ; ils parlent en amis : ici, pas de garde-à-vous et pas de « chef ». Bernard restera toujours pour nous Bernard, le patron, c'est tout. Et ses galons de commandant de la Résistance qu'il recevra, bien mérités, au mois d'août, resteront le plus souvent dans sa poche.

Pour diverses raisons, nous ne serons pas affectés avec ces gars, qui vont déménager bientôt et que nous remplacerons pour effectuer les parachutages ; au début, nous nous n'habiterons pas non plus ce moulin au nom chantant : Sargalhiol, qui va rester un moment « en veilleuse », car il ne faut tout de même jamais occuper trop longtemps le même emplacement. Notre premier maquis, que nous allons gagner quelques jours après cette visite, est une ferme abandonnée, moins enfoncée dans les bois, située près de Parlan : le Puech Nadal. Nous y arrivons un soir, sous une pluie battante, à la nuit tombée, tout le barda sur le dos ; pendant une demi-heure, notre guide, qui n'y est allé qu'une seule fois, hésite, revient sur ses pas, prend un nouveau chemin, c'est « maquiteux » à souhait. Les éléments se sont mis de la partie pour nous plonger, dès notre entrée, dans l'ambiance.

Nous apercevons enfin une vague lueur vers laquelle nous nous dirigeons et nous atteignons notre havre, trempés, crottés, et souriants. Nous sommes « dans le bain ». A la lueur d'une chandelle, nous apercevons deux silhouettes accroupies auprès d'un feu qui refuse de s'allumer. Ce sont deux étudiants, arrivés deux heures avant nous. Notre premier dîner au maquis, assis par terre, les gamelles sur les genoux, à la chandelle soupe, pommes de terre sautées et fromage. Nous faisons connaissance, tous pleins de bonne volonté, tous pleins de bonne humeur. Notre premier repas au maquis... Quel bon souvenir !

II. NOS RAISONS

Méditation au coin du feu : nous prenons conscience de notre nouvel état ; nous prenons conscience que nous sommes désormais des « hors-la-loi » et comme tels, devons vivre cachés. Et pourtant, nous n'avons commis aucun crime, nous n'avons pas le moins du monde des âmes de bandits ou de terroristes. Nous sommes ici cinq étudiants : les deux camarades qui nous ont précédés, de l'Ecole Nationale d'Industrie Laitière d'Aurillac, mon vieux copain Pierre, de l'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud, son frère ( ?), de l'Ecole Nationale d'Horlogerie de Cluses, et moi de l'Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique.

Et nous ressentons tout de même une certaine amertume d'être obligés de vivre en dehors de la communauté. Certes, il s'est agi surtout d'échapper au départ en Allemagne. Mais là n'est pas la seule raison. Il était relativement facile de se « planquer » dans des fermes, et en un temps où le maquis en était encore à ses débuts, encore très mal connu, nous avions posé des jalons de ce côté : sept cents kilomètres en vélo à Pâques 1943, de l'Anjou vers le Vercors.

Notre histoire est celle d'une lâcheté supportée longtemps, mais devenue telle qu'il a fallu réagir pour ne pas perdre totalement la face vis-à-vis de nous-mêmes, ce qui est bien la pire chose qui puisse arriver à un homme. Avoir laissé les Juifs porter l'étoile jaune sans rien dire, avoir supporté le massacre d'otages, les déportations, les proclamations de tous ces traîtres qui étaient les maîtres de la presse, de la radio, de la rue, parce que leurs amis boches étaient là pour maintenir l'ordre, avec leur Gestapo et leurs mitrailleuses, et avoir été alors, conscients de cette lâcheté !

Je me souviens, comme si elle s'était déroulée hier, de cette scène à laquelle j'ai assisté en 43 dans le métro : dans la première voiture, un Juif était monté, lui qui n'avait le droit que d'occuper la dernière ; alors un Monsieur très bien, un de ceux qui n'ont pas dû maigrir pendant l'occupation, s'approche de l'employé et lui montre l'étoile jaune : lui, d'un ton d'ailleurs très ennuyé, demande au Juif de descendre, pour ne pas faire d'histoire. Ce qui a été le plus humiliant, croyez-moi, Monsieur le Kollaborateur, c'est de n'avoir pu, alors, vous casser la gueule !

Et puis, après un discours de Laval en juin 1943, - pendant la plus belle période du S.T.O. - qui menaçait de représailles les familles des réfractaires, avoir été contraints, pour rester en France, pour conserver tout de même une certaine liberté de mouvement et limiter les dégâts, avoir été contraints de travailler dans une usine allemande. La plus sale période de notre vie ! Certes, il était relativement facile de travailler au ralenti, de perdre jusqu'à douze ou quinze heures par semaine, il était réconfortant d'être menacé d'expulsion, n'est-ce-pas, Monsieur Nascher, chef d'atelier, qui m'avait dit textuellement

« Il ne faut pas regarder si on travaille pour les Anglais ou pour les Allemands : on travaille pour le fric !»

Et dans cette atmosphère, parmi ces ouvriers et ces contremaîtres qui travaillaient dur pour augmenter la prime de rendement - étaient-ils seulement conscients qu'en même temps ils servaient l'ennemi, tous ces gens qui ne manquaient pas une émission de Londres ?- il a fallu rester près de cinq mois. Avant la fin du quatrième, notre décision était prise ; il ne restait plus qu'à attendre les vacances de Noël pour camoufler le mieux possible un départ définitif.

L'action seule pouvait désormais nous racheter, nous purifier. Merci à toi, René, mon vieux copain de « Tec », de nous avoir tendu la planche de salut. Le besoin d'aventure dans tout cela ? Je ne pense pas qu'il a tellement pesé dans notre décision, car tout de même, il fallait accepter certains risques, des risques qu'on ne prend pas à la légère lorsqu'on a vingt ans ou un peu plus, et qu'on aime la vie, et qu'on attend tout d'elle. Et puis, tous ces êtres chers que nous avons laissés dans l'inquiétude ; les larmes de nos mères ! Mais il était impossible d'agir autrement. La liberté, notre liberté, vaut bien qu'on lui consente des sacrifices.

III. PARACHUTAGES

Pendant six mois, jusqu'au débarquement, notre principale occupation sera le parachutage.

Un parachutage, cela commence par les messages personnels, ces mystérieux messages que des millions d'auditeurs écoutaient chaque soir sans en comprendre le sens, sans se douter qu'au moment où ils étaient assemblés autour du poste familial, dans quelque coin perdu de France, des garçons étaient eux aussi à l'écoute, pour qui les messages étaient bien plus importants que les informations, car ils apportaient l'espoir d'une nuit de bon travail... ou la déception.

Au début, l'écoute se faisait dans une ferme. Je revois ce paisible tableau de famille, dans la vaste salle cantalouse, où nous accueillait un bon feu de bois. Nous nous groupions autour de la grande cheminée, près de laquelle le grand-père fumait sa pipe pendant que la vieille filait la laine ; j'entends encore sa voix chantante nous dire, lorsque « notre » message n'était pas passé : « Vous ne les aurez pas les avions, pauvres ! »

Pour les non initiés, je lève le voile. Notre maquis était situé à la limite du Lot et du Cantal ; nous dépendions des M.U.R. d'Auvergne (Cantal) au point de vue maquis, subsistance, mais de la région de Toulouse, R 4, pour les parachutages. Toulouse était l'un des centres de la C.O.P.A. (Centre d'Opérations de Parachutages) qui deviendra plus tard le S.A.P. ((Service Atterrissages-Parachutages). Toulouse, en relation par radio avec Londres, recevait la liste des messages pour sa région ; en théorie, ils étaient changés tous les mois (en réalité, ils subsisteront plus longtemps). Une liaison les apportait à Bernard qui nous les transmettait.

Hommage soit rendu, en passant, aux liaisons, dont la vie s'écoulait dans les trains, et qui avaient à transporter en dehors du courrier, les valises contenant des émetteurs-récepteurs, et autres objets plus ou moins compromettants. Si l'on songe à la surveillance qui régnait dans les gares, on ne pourra qu'admirer le cran de ces hommes, qui n'ont joué qu'un rôle obscur, mais combien utile.

Il y a deux sortes de messages : « le régional », valable pour tous les terrains de la région, annoncé seulement lorsqu'étaient parachutés des hommes, de la forme : « De Pierre à Marguerite », et le message propre du terrain, simple phrase : « Les enfants de Denise sont sages » : Ainsi notre premier parachutage a été annoncé par le message : « De Pierre à Marguerite, les six enfants de Denise seront triplement sages ce soir », qui indiquait six parachutistes et trois avions.

Mais où s'effectuent les parachutages ? La C.O.P.A. employait des prospecteurs qui parcouraient des régions données - touristes de par les circonstances - où ils devaient repérer les terrains offrant des conditions de sécurité suffisante, c'est-à-dire situés à distance respectueuse de toute agglomération, et présentant une étendue plate et dénudée propre à recevoir les containers et les hommes lâchés avec une précision relative qui dépendait du vent et de l'efficacité de l'éclairage du terrain. Recherche difficile, car il est évident que les bois formaient un écran excellent contre toute curiosité intempestive.

Une fois le terrain trouvé, ses coordonnées prises sur la carte Michelin étaient envoyées à Londres par radio, ce qui constituait une première indication - parfois la seule - pour le pilote de l'avion visiteur. Chaque terrain recevait un nom sous lequel il figurait dans la liste de messages communiqués par Toulouse ; c'était un moyen simple de conserver le secret de son emplacement au cas où ces listes auraient été saisies par l'ennemi.

Notre terrain fut baptisé « Chénier ». Désormais, le nom de l'auteur délicat de « La Jeune Tarentine », n'évoquera plus pour nous que le souvenir nostalgique des nuits magnifiques passées en opération. « Chénier », donc, était un mamelon couvert de bruyères, un des points culminants du haut Lot - 778 mètres - situé à une quarantaine de kilomètres de l'OSO d'Aurillac. Région escarpée en diable, où collines et vallons se succèdent en tous sens ; les hauteurs presque toujours couvertes de bois serrent d'étroites prairies allongées le long des ruisseaux aux eaux vives.

Par bonheur, le Pech de la Poule, nom local et pittoresque de notre « Chénier » est nu, hormis quelques bouquets de conifères rabougris. Nous disposons donc de quatre hectares sans bois ; c'est tout juste suffisant. Seulement, les conditions d'horizontalité sont loin d'être remplies la butte est étroite, à peu près quatre cents mètres sur cent, avec des pentes pas tellement douces, ce qui nous donnera l'occasion d'admirer le travail des boeufs qui descendront, impassibles et lents, avec une charrette transportant au moins une tonne de matériel. Les vallons qui entourent le Pech sont heureusement secs ; un seul endroit est marécageux. Tant pis pour les parachutistes qui y amerriront!

En face de « Chénier », à huit cent mètres à peine à vol d'oiseau, une autre butte, où s'agrippe un village, la Bastide du Haut-Mont, excellent observatoire d'où, par les nuits de lune, on pouvait certainement assister à la descente des parachutes ! Malencontreuse proximité ? Jamais le secret de nos opérations n'a transpiré, preuve, s'il en était besoin, de l'état d'esprit des paysans de l'endroit. Grâce leur soit rendue ! D'ailleurs, ils connaissaient les messages aussi bien que nous...

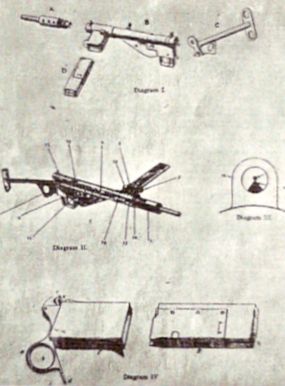

« Chénier » terrain de récupération de la zone Sud, c'est-à-dire susceptible de recevoir, pendant toute la durée de la lune, des parachutages sans message, de pilotes n'ayant pas trouvé leur terrain, a été remarquablement équipé : un Eurêka et un S-Phone. L'Euréka est un appareil à ondes très courtes, qui détecte l'avion équipé du Rébecca dans un rayon de 150 km et qui fait entendre un grésillement de plus en plus net à mesure que le visiteur approche, chaque fois qu'il se branche. Guide précieux et précis, le Rébecca, son jumeau, conduit le pilote droit sur le terrain grâce à l'indice qui se déplace à l'intérieur d'un cercle dont le centre correspond aux ondes émises par l'Euréka. Ainsi, bien avant de voir nos feux, notre Hudson ou notre Lancaster se dirigeait vers nous sans dévier, comme, bien avant de l'entendre, nous étions prévenus de son arrivée. Le SPhone est un simple téléphone sans fil au moyen duquel il était possible de parler au « despatcher » en anglais, et nous savions ainsi ce qui allait nous être livré.

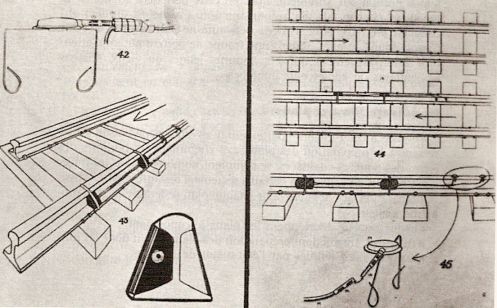

Lorsque l'avion était en vue, nous balisions le terrain : des lampes parachutées à faisceau concentré éclairant très loin, étaient disposées en droite ligne dans le sens du vent, trois rouges, une blanche. Ces appareils étant très délicats, une sape avait été creusée, sur le terrain : on y accédait par une sorte de trou étroit qui, le jour, était couvert par un lit de bruyère. Des sièges, si l'on peut dire, avaient été ménagés, simples avancées de terre, le mur étant légèrement en retrait ; lorsqu'il pleuvait, la terre jaunâtre était gluante et quelque peu salissante ! Nous y tenions une dizaine en nous serrant un peu, nous y avions relativement moins froid qu'à l'extérieur, étant abrités du vent, et une installation électrique achevait le confort. Il était possible d'y faire une belote en attendant le travail.

Mais tout cela, le côté théorique des opérations, s'il peut présenter quelque intérêt pour le profane, n'était rien pour nous ; une nuit de parachutage ne se limitait pas au fonctionnement des derniers modèles de la science ou au ramassage des containers. Une nuit de parachutage, c'est une suite exaltante d'émotions intenses, d'instants uniques, de tableaux magnifiques. Oh ! tristes foules qui alliez quémander à Fernandel ou à Marika Rôkk votre ration d'évasion, d'oubli...

Premier parachutage... Premier travail, premier acte de guerre. En cette fin janvier 1944, le temps était magnifique et exceptionnellement doux. Le jeudi, déjà, le message est passé. Le soir, pour la première fois, nous montons au terrain. Sept kilomètres à pied. A neuf heures, nous quittons notre home. Avec des ruses de Sioux - naïfs que nous étions ! - nous traversons Parlan déjà endormi. Et c'est la lente montée à travers bois, le long de ce chemin sinueux qui n'en finit pas. Arrivée sur la route de Latronquière et nouvelles précautions il est vrai que la lune détache nos silhouettes sur la blancheur du chemin ! Un sentier lui succède où les branches dénudées des arbustes nous giflent au passage nous montons toujours ; l'air est frais, les horizons s'allongent. Encore une dernière montée, à même les bruyères de la butte, et nous arrivons au sommet.

« Chénier » ! L'espace que nous dominons s'étend à l'infini. Des prés, des bois, des collines, noyés dans une même masse indistincte sous la clarté lunaire. Sur ce plateau, démesurément agrandi par la nuit, il nous semble être perdus au milieu de la planète. Nous n'avons plus d'attaches avec la terre, infiniment silencieuse ; parfois seulement la lueur clignotante d'une ferme au loin, l'aboiement d'un chien, nous rappellent à la réalité et d'ailleurs, que nous importe la terre !

C'est vers le ciel que nous tournons vos regards, vers le ciel déjà empli, là-bas, au-dessus des côtes de France, par le ronronnement ami. Mais la poésie de cette nuit, de toutes ces nuits d'opérations, si elle nous hante encore, n'est qu'un aspect du merveilleux qui doit se révéler à nos sens, vierges d'un tel spectacle. Revenons sur terre... et même sous terre, et pénétrons dans la sape. Des gens affairés ont déjà installé l'antenne et les appareils, et la familiarité avec laquelle ils les manipulent nous emplit d'admiration. Nous ne pouvions imaginer alors que pendant cinq mois c'est nous qui serions les maîtres de l'Eurêka ! Les heures passent... Les discussions s'engagent, vives, sur les chances qui restent pour cette nuit. A deux heures passées, les appareils sont débranchés, et nous partons. Déception, sans doute, mais ce premier contact nous a laissé une telle impression que nous ne nous plaignions pas trop. Le retour est long. Qu'importe ! Couchés à quatre heures, nous dormirons jusqu'à dix.

Le lendemain, le message repasse, complété : « De Pierre à Marguerite, les six enfants de Denise seront triplement sages ce soir ». Six hommes et trois avions ! Le premier grand parachutage de « Chénier ». Bernard exulte ! Même promenade digestive le soir ; en arrivant dans le sentier, un cri nous arrête et nous fait sursauter : « Qui va là ? » en même temps qu'une mitraillette nous menace. C'est un garçon d'un maquis voisin venu en renfort et qui garde le terrain : « Passez moi un chargeur, je n'ai pas de balles dans le mien » ; comme c'est bien français, cette manière toute symbolique d'exécuter les ordres, de faire tout avec rien.

L'équipe de Toulouse est sur le terrain, ce qui confère un certain caractère officiel, si l'on peut dire, à la chose. Curieuse impression, de trouver en pleine brousse, des citadins, avec cravate et chapeau nous avions déjà oublié ces accessoires de la vie civilisée. Beaucoup d'animation sur le plateau de bruyères. Les autos se sont succédées, qui ont été garées dans le petit chemin creux ; l'une d'elles n'est pas arrivée par la route ordinaire. Alerte ! Tout ce remue-ménage pourrait évidemment attirer des gêneurs... A 23 heures 30, le premier avion est « accroché » à l'Eurêka ! Les émotions commencent. ! L'indicatif du terrain, C 7, est répété en morse, afin de prévenir le visiteur qu'il arrive bien sur « Chénier ».

Dix minutes plus tard, l'oreille perçante de Jacques le décèle. Nous ne tenons plus en place. Il a suffi que le silence de la terre et du ciel soit peuplé d'un vrombissement lointain mais parfaitement net dans cette grande paix du sommeil de la nature pour qu'un énervement indicible s'empare de nous tous. Les minutes qui suivent sont angoissantes. Va-t-il nous voir ? Le bourdonnement approche, approche, nous distinguons maintenant notre grand oiseau noir. Il perd de l'altitude. Il vient vers nous. Les quatre feux de balisage sont tous dirigés vers lui, et quelle supplique dans le geste tendu à l'extrême de ces bras porteurs de lumière ! Comme si la réussite de l'opération tenait aux quelques centimètres que l'on essaie de gagner ! Très bas, il passe. juste au-dessus de nous, dans le vrombissement de ses quatre moteurs. Comme nous t'aimons, messager inconnu, qui est peut-être parti en maugréant après ce sale « job » d'une nuit pleine d'embûches.

Au-dessus de nous, il allume ses feux de position. Vus ! Nous sommes vus ! Il s'éloigne, amorce un virage, revient. René s'époumone au S-Phone : « Allo, Aircraft ! Allo Aircraft : how many containers ?... Drop ! Drop! ». Il repasse, gracieux et puissant. Vingt visages, tournés vers lui, qui retiennent leur souffle, qui ne vivent plus que pour cette ombre qui plane et qui rugit. Un nouveau virage. Encore plus bas, il revient « Drop ! », crie René. Une lumière sous la carlingue, la trappe qui s'ouvre, un froissement soyeux, vint-cinq parachutes se déploient, livrent paisiblement leur précieuse cargaison. René, les yeux rivés à l'avion, continue à parler. Un choc sourd, et un parachute se déploie à ses pieds ! D'autres chocs... Les parachutes multicolores gisent à terre, soulevés par le vent, animés de soubresauts, grands corps qui ne veulent pas mourir.

Nous nous précipitons, essayant gauchement de les détacher des containers, longs tubes cylindriques dans lesquels sont empaquetés avec un soin méticuleux, les mitraillettes, les grenades, les F.M., le matériel de sabotage. Mais l'un de nous a trouvé un parachutiste et le ramène. Il a dîné à Londres ! Il vient d'un pays libre ! Nous l'entourons. Les questions s'entrecroisent. Son flask de rhum circule de bouche en bouche. Il fait passer un paquet de cigarettes anglaises. Oh ! ma première « Churchman » ! ce goût retrouvé après quatre ans ! Nous sommes riches des biens que les plus riches ne peuvent posséder.

La trêve est de courte durée : un second vrombissement. La même opération se répète : l'avion passe, allume ses feux, vire, repasse et décharge ses containers. Trois parachutistes sont récupérés et la même scène se répète... rhum et cigarettes ! Il nous semble vivre un rêve et seul, je crois, pourrait nous ramener à la réalité le crépitement de mitrailleuses boches. Nous aurons heureusement la chance presque miraculeuse de n'en jamais faire connaissance dans ces conditions.

Les choses se compliquent maintenant : ce n'est plus un, mais deux avions qui survolent le terrain en même temps. Les cris s'entrecroisent : « Allumez les feux - non, éteignez, il y a un boche ! ». De plus, des ratés dans le moteur donnent à l'un des deux appareils un vrombissement étrange, peu familier, et Aurillac a certainement entendu le passage des zincs précédents. Affolement. Les lampes se dirigent tour à tour vers chacun des deux appareils. Le S-Phone ne donne rien. Incertitude. Mais bientôt, c'est un nouveau largage, une nouvelle récupération d'hommes et de matériel.

Le ciel a livré plus que nous attendions ; il est calmé. A présent, une tâche plus ingrate nous attend : il faut récupérer les containers, les rassembler, plier les parachutes. A Bénéviole, la ferme voisine toute proche dans la vallée, le fermier a été réveillé, et il arrive sur le terrain avec ses boeufs. Les charrettes, chargées de containers, vont descendre les pentes les plus rudes au rythme lent des bêtes impassibles. Sur le chemin, un camion, et la camionnette « récupérée » à la Milice d'Aurillac attendent d'être chargés. Ainsi, avant l'aube, le matériel va être évacué et rassemblé dans des granges en attendant la répartition effectuée d'après les ordres de Toulouse.

Cinq heures déjà. Cette nuit a été vraiment irréelle. La camionnette nous emmène tous à Parlan et, à six heures, l'aubergiste est réveillé ; la détente après les émotions et l'effort. Casse-croûte copieux, fromage et lard. Pierre, en garçon bien élevé, accroche sa mitraillette au porte-manteau. Révélation nouvelle : en 1944, un village de France peut être occupé à l'aube par des terroristes qui ne sont plus que de paisibles travailleurs venus se restaurer après un long effort. Le jour se lève. Nous repartons pour achever la récupération.

Décidément, les dieux sont avec nous ! Sur le terrain, nous assistons à un spectacle magnifique : la lumière rose du soleil levant colore les pentes des buttes, et là-bas, à l'horizon, les monts du Cantal découpent leur profil irrégulier, violacé sur le ciel pâle. Les boeufs infatigables continuent à descendre les containers encore récupérés. Ainsi par un contraste piquant, l'antique moyen de transport des paysans devenait le précieux auxiliaire du bombardier. Etrange charroi. Les longs tubes, rangés par cinq dans les chars, sont recouverts d'un amas difforme de parachutes qui traînent à terre ; toute cette soie entassée pêle-mêle entre les battants sales de la voiture, et les armes... de quoi vêtir luxueusement nos compagnes...

Juchés chacun sur une charrette, cahotés au gré incertain du passage des roues grinçantes, nous descendons ainsi, René, Pierre et moi, les paupières un peu lourdes, la tête un peu vide, réalisant encore mal la féerie de la nuit, lorsqu'apparaît un homme, chapeau à la main. Présence insolite. Bêtement, nous saisissons notre mitraillette, mais il s'avance et nous accoste : c'est un des trois parachutistes du dernier avion qui ont été lâchés à quelques kilomètres du terrain avec la charge habituelle de containers. La récupération n'est pas terminée. Pour bien nous prouver son origine, il sort un paquet de « Lucky ». Le goût de la fumée blonde achève de nous réveiller. Nous en tenons « un » pour nous seuls, et le pressons de questions sur la vie à Londres, sur l'échéance du jour « J ».

Ce débarquement d'ailleurs va devenir une obsession bien plus pour nous que pour les civils. Certes, nous autres, dès janvier 44, sommes déjà libérés. Nous n'avons plus aucune attache avec la trahison, avec la lâcheté. Nous ne subissons plus les lois de Vichy, nous ne sommes plus sous la contrainte allemande. Libres ! Comme cet air si frais, si léger, que nous respirons à pleins poumons, comme ces vastes horizons qui n'arrêtent pas notre vue, accroissant encore le sentiment de notre liberté. Et, suprême témoin de notre autonomie, cette arme que nous possédons, cette sale petite « Sten », mitraillette « uniprix », disent-ils à Londres, dont la précision du tir se limite à une trentaine de mètres, mais grâce à laquelle cependant nous pouvons nous défendre... ou attaquer.

Notre France libre, elle est partout, dans les villes, dans les forêts et les montagnes, partout où, entre les mailles de l'ennemi, agissent des patriotes. Pour nous, elle est réelle, dans ces prés et ces bois, dans ce fouillis de vallons et de collines, dans ces fermes où les paysans, nos complices, nous ravitaillent et nous épaulent. Quelle est la superficie de notre royaume, de notre îlot indépendant, qui a des ramifications chez les F.T.P. du Lot et en Corrèze, en Dordogne, et dans le Puy-de-Dôme ? Est-ce nous, les encerclés, ou les quelques boches rassemblés dans les villes de quelque importance ? Certes, nous ne possédons ni artillerie, ni aviation, mais toutes ces forces invisibles constituées partout, et soutenues le jour donné, par les immenses armées massées en Angleterre, donnent confiance.

L'Angleterre ! Ce pays sans Gestapo et sans traîtres... Nous sommes avides d'en avoir enfin des nouvelles, d'en connaître la vie et notre parachutiste ne cesse de louer l'accueil anglais, la gentillesse anglaise pour les Français exilés. Tous ont conservé un souvenir ému - de leur séjour outre-Manche, mais avec quelle ferveur ils se posent sur notre sol. J'ai, encore présent à la mémoire, le souvenir de ce radio qui, à peine arrivé, s'est agenouillé et a embrassé notre terre de bruyères : il n'était pas venu en France depuis 39.

Mais les recherches vont recommencer. Il s'agit de récupérer tous les containers tombés dans un bois, et nous y passons toute la matinée et une partie de l'après-midi. Ce n'est que vers cinq heures que les dernières charrettes emportent le reste du matériel. Travail pénible. Il faut rouler les « bidons » ou les porter - et chacun pèse près de deux cents kilos - de leur point de chute vers un chemin, contourner des taillis, traverser des ruisseaux, gravir des pentes.

Le chaud soleil de cette exceptionnelle fin janvier joue à travers les branches et nous déjeunons dans un pré, torse nu, épuisant le contenu de ces fameux « S2F », si précieux, que c'était toujours le premier élément des envois que nous cherchions à identifier : ils étaient en effet réservés au Comité de Réception, et contenaient deux cellules, sur les cinq constituant un container, remplies de vivres, corned-beef, lait, chocolat, margarine, thé, café, sucre, cigarettes, etc... Comme elles étaient réconfortantes ces boîtes de lait que nous vidions sur place, au petit matin, après la nuit d'effort !

Nous rentrons enfin, après ces quelques vingt heures de travail, ayant assisté à un record de largage (83 parachutes) qui ne sera sans doute dépassé que lors des envois massifs de juin juillet. Consécration de « Chénier » qui va devenir l'un des terrains les plus utilisés de la zone Sud. Du bon boulot en perspective !

Mais de telles nuits ne se sont pas renouvelées souvent. Nous avons eu une moyenne de deux parachutages par mois jusqu'en avril, puis trois en mai, quatre en juin, cinq en juillet. Le reste du temps, nous avons rempli une tâche obscure et souvent pénible. J'ai dit que « Chénier », terrain de récupération de la zone Sud exigeait notre présence chaque soir, pendant toute la durée de la lune. Pendant deux semaines de suite, souvent pour rien, nous montions au terrain, partagés en deux équipes de trois. Les veillées dans la sape étaient alors parfois lugubres : les uns dormaient, les autres lisaient. Il faisait froid.

Bernard eut l'idée géniale un soir, d'allumer un brasero dans la sape, mais bientôt asphyxiés, nous avons passé le reste du temps dehors, sous le vent glacial, sautant sur place ou boxant pour nous réchauffer. ! Heureusement, Fernand, qui avait complété notre équipe en février, un Limousin, grand gosse exubérant, était spécialisé dans les histoires drôles qu'il racontait à merveille et nous ne nous lassions pas d'entendre les mêmes plaisanteries. Les heures passaient ainsi, le ronronnement de l'Eurêka qui ne se décidait pas à grésiller tenait notre attention en éveil.

Sur le Pech de la Poule, à 780 mètres, soufflait toujours un vent qui, lorsqu'il venait des montagnes, était glacial. Certaines nuits, lorsque la pluie se mettait de la partie, il nous fallait passer plusieurs minutes, cinglés par les rafales de vent et d'eau, à déterrer l'antenne de la terre gelée. Nous revenions transis, et rallumions le feu pour nous sécher et boire un quart de thé brûlant.

Mais, plus encore que les coups durs, restent à notre mémoire toutes ces visions magiques, l'ombre de l'Halifax ou du Lancaster balayant le terrain, les virages à trois cents mètres de nous, tous feux allumés, ce vrombissement à la fois puissant et doux, le claquement des parachutes qui s'ouvrent, la joie intense que nous apportaient les premiers grésillements balbutiés par l'Eurêka, le son lointain de l'avion qui s'approche et qui déchire le silence d'une nuit dont il nous semblait être les maîtres, seuls humains aux aguets parmi l'humanité endormie. Et partout, là-bas, au loin, nos frères d'armes qui répétaient les mêmes gestes, qui éprouvaient les mêmes sensations intenses.

Bon souvenir encore, cette nuit, pendant la lune de mars, où, à trois, nous avons effectué une récupération. J'étais allé chercher l'Eurêka en réparation chez Bernard. Retour en vélo, après dîner, l'appareil sur le dos. Treize kilomètres dans la nuit ; une de ces promenades dont on se serait facilement passé ! J'arrive à la maison à onze heures passées. Montée au terrain, mise en place de l'appareil. J'aspire à fumer tranquillement une cigarette bien méritée ; pas le temps : aussitôt branché, l'Eurêka bourdonne.

Dix minutes après, le zinc est sur nous. Nous faisons à trois un balisage hâtif et rudimentaire. Un seul virage et les containers sont lâchés. Hurlements de joie ! « Notre » parachutage à nous seuls ! Les copains sont réveillés, le fermier monte avec sa charrette. A six heures, tout le matériel est camouflé. Une heure de sommeil et au travail ! Il faut faire l'inventaire, prévenir Bernard qui arrive et se montre fort satisfait.

IV. TENSION

Ainsi, au fil des jours, se succédaient nos espoirs et nos déceptions, nos joies et nos lassitudes, mais aussi cette tension nerveuse, assez déprimante et exténuante, qui nous rappelait que nous n'étions que des hors-la-loi, par les alertes incessantes auxquelles nous étions soumis. Il y avait toujours des paysans craintifs pour qui le promeneur insolite était un espion. Belloni, le traître du Lot, l'homme à la balafre, avait rôdé par chez nous dès Février, puis les boches, deux camions de Russes blancs en manœuvre. étaient allés un après-midi d'Avril jusqu'à Parlan. Visites dans les fermes : "Pas terroristes ici, Madame ?" A Sargalhiol, où nous habitions alors, nous avions planqué tout le matériel en deux heures dans les bois. Déménagement de romanichels, transport de sacs, de cellules de containers. Et puis nous avions attendu, sans affolement. Le soir, rien ne s'était passé. Nous avons célébré notre victoire théorique avec un demi litre de gnole. Et Valadou, le milicien de Roumégoux, à dix kilomètres, était parti à Vichy, et il ne devait pas être sans connaître notre activité. Et les G.M.R. à Latronquière, à huit kilomètres. Et l'affaire du cercle rouge : une carte de la région, dressée à la Kommandantur d'Aurillac, sur laquelle notre zone était entourée d'un trait rouge. Et le "mouchard", l'avion boche qui survolait "Chénier" les lendemains de parachutage, et qui passait régulièrement tous les matins juste au-dessus de nous en Juin.

L'invasion du Lot par les boches en mai, qui sont allés jusqu'à Sousceyrac, à cinq kilomètres des bois de la Fombelle où nous nous trouvions alors. Jamais une journée de répit, jamais la sensation d'être en parfaite sécurité, pas même le dimanche, lorsque nous allions chez les parents de René, bien compromis eux aussi, et chez qui l'atmosphère familiale retrouvée n'excluait pas la surveillance de la route à chaque bruit de moteur perçu le soir.

S'endormir chaque soir sans être tellement certain de se réveiller le lendemain matin, et cependant dormir d'un sommeil calme et même pesant... Ne jamais partir sans le revolver, lourd dans la poche: l'inquiétude pour les copains en mission qui reviennent en retard, les repas, avec une arme à côté de la main; les gardes de nuit, dans les bois, dans la neige, sous la pluie, le sentiment de porter sur soi la responsabilité du sommeil des autres. La nécessité d'être toujours aux aguets, car l'ennemi pouvait être n'importe où, dans ce bois d'où nous surgissions, le long de cette route que nous parcourions, mitraillette au côté. attentifs au moindre bruit, devinant derrière les fenêtres aux volets clos d'une ferme isolée ou d'un hameau une quiétude que peut-être troublaient nos pas insolites. Gardes dans la neige, qui rendait encore plus oppressant le silence de la nuit, qui rendait plus nets les milliers d'ombres menaçantes des bois, qui conservait précieuses, les traces de nos rondes. Et les chiens qui, certaines nuits, aboyaient sans répit, se répondant de ferme en ferme, comme si, de toutes parts, des présences insolites étaient signalées. Oh ! Que tout cela finisse ! Pouvoir dire enfin : c'est terminé, et je vis ! Dans la guerre ouverte, au moins, on sait à quoi s'en tenir, et lorsqu'on est au repos on est pratiquement à l'abri. Vous comprenez, vous, qui tous les soirs dans votre bureau bien clos, écoutiez Londres, vous comprenez que nous l'ayions attendu plus ardemment que vous, le jour "J" ?

D'ailleurs, dès les premiers jours, nous étions "dans le bain". Arrivés le 24 Janvier au maquis, nous apprenions le 1 Février que les gars auxquels il avait d'abord été question que nous nous joignions avaient été encerclés et attaqués par les boches à l'aube, à trente kilomètres de notre refuge. Cinq morts sur douze. Alors ont commencé les gardes de nuit. Les six premiers jours, nous avions vécu à peu près comme dans une A.J., nous occupant du ravitaillement; le réveil était brutal. Ma première garde de nuit, de six à huit, la sale heure, celle de l'attaque par surprise, où les silhouettes sont noyées encore dans la grisaille, où l'on approche facilement de l'objectif. Derrière la maison, un pré, puis les bois. Le brouillard, les branches qui s'égouttent et tombent sur les feuilles mortes avec le bruit d'une armée en marche; les yeux fatigués à force de fixer tout et rien, qui voient surgir des lueurs; des branches qui craquent... une bestiole quelconque. Un soir, à onze heures, un coup de feu nous réveille en sursaut. Nous nous précipitons. Michel était de garde; il avait vu une ombre s'avancer vers lui, avait fait les sommations usuelles, qui, restées sans réponse, avaient été suivies d'un coup de mitraillette. L'ombre avait fui. Battue dans les bois. Nous avons appris par la suite que cette ombre était un paysan ivre à qui le coup de feu avait rendu ses esprits, et qui avait détalé à toutes jambes. Heureusement, Michel était un fieffé maladroit.

V. DETENTES

Dans cette atmosphère, les coups de main apportaient les détentes nécessaires nous devions nous habiller, car nos réserves de vêtements civils en 1944 étaient minces et déjà usées, nous devions nous nourrir, ou plutôt constituer des stocks, car nos paysans subvenaient amplement à notre pitance quotidienne : pain, lard, veau, roufs, pommes de terre, ne nous ont jamais manqué, n'est-ce-pas, tous les braves gens, vous qui aviez des terroristes une opinion autre que feu Philippe Henriot, ceux de Bénéviole, et ceux de Barrès, ceux d'Aigueperse, et ceux des Fissailhies, ceux de la Drulhe, et ceux de Barrié ! Nos premiers coups de main ont eu lieu en Mars : Chantiers de Jeunesse de Mauriac; essence à La Roquebrou, bourgade délicieusement pittoresque : ses vieilles maisons accrochées au flanc de la vallée, reflétant au clair de lune leurs ombres dans la Cère; les gendarmes, prévenus, dormaient du sommeil du juste. Pas d'inquiétudes de ce côté. Il s'agissait de pomper, de la citerne d'un garagiste, mille litres du précieux carburant.

Nous avions reçu à trois la mission confortable d'empêcher un agent d'assurances suspect de sortir de son bureau où il travaillait fort tard; il était inutile qu'il voit ce qui se passait; surveillance discrète de la porte; elle s'ouvre, une mitraillette et un revolver surgissent sous le nez du pauvre homme un peu affolé "Rentrez chez vous, Monsieur, il ne vous sera fait aucun mal"; quelques balbutiements et il obtempère; nous pénétrons après lui dans un bureau bien chauffé, posons nos mitraillettes contre le mur, et, en garçons bien élevés, offrons une cigarette à notre hôte; puis nous entreprenons une petite conférence de propagande : "Enfin, Monsieur, avons-nous l'air de bandits ?" Je ne sais si nous avons fait un nouvel adepte à la Résistance.

Souvenir délicieux, que ce coup de main chez un collaborateur notoire : Monsieur C... - m'est-il permis de le nommer; peut-être me poursuivra-t-il pour diffamation - en ce mois d'Avril 1944, où tant de gens luttent et souffrent, Monsieur Causse marie son fils, cérémonie somptueuse et agapes dont on se souviendra dans la région. Il a beaucoup d'argent, Monsieur C..., et de belles relations, il recevait, dans son restaurant de Paris, leurs Excellences von Abetz et von Brinon. Nous décidons de lui rendre visite. Non pas le jour du mariage, tout de même, ayons du tact ! Mais trois jours avant. Donc, un Samedi soir, après dîner, la "milice", notre brave camionnette, - ce nom lui est resté -, se met en route, et nous emmène au rythme cahotant des fondrières du chemin de chars qui conduit à Parlan; nous nous cramponnons pour ne pas heurter la bâche de nos têtes, car elle fonce, la "milice" ! La promenade dure assez longtemps, car il faut tout de même éviter, autant que possible, la Nationale, et la route qui nous conduit à Boisset serpente dans la vallée. Notre hôte habite un hameau assez éloigné du bourg. Soudain, arrêt : Fernand, qui est aussi acrobate, juché sur le toit de la camionnette, coupe les fils téléphoniques, précaution élémentaire. Départ, virage, arrêt brusque, nous sommes dans la cour de la belle villa de notre hôte. Il s'agit d'abord d'assurer la garde et de ne laisser pénétrer personne; lorsque nous entrons dans la maison, nous trouvons toute la famille et la domesticité, bras en l'air, et visages de circonstance. Discussions rapides, et nous nous mettons au travail. A deux, nous poussons un tonneau après avoir goûté au vin - c'est humain, n'est-ce-pas ? - lorsque notre propriétaire se précipite pour nous donner un coup de main. Nous le regardons faire d'un air méprisant; est-il permis d'être aussi plat et de participer à son propre... déménagement ? Après le vin, la farine, qui va être la bienvenue chez les paysans qui nous ont fourni le pain, puis des jambons, saucissons, conserves, etc... il y avait dans cette maison, pour cette seule famille, de quoi nourrir tout un quartier de Paris ! La voiture est bientôt pleine, et nous repartons, riches de notre butin, sans aucun remords. Il y eut une belle fête, cette nuit-là dans notre modeste moulin; le Champagne coula dans des quarts qui étaient habitués à ne recevoir que de l'eau, et l'écho de nos chansons devait certainement retentir assez loin au dehors. Nous avons lâchement tenté d'enivrer nos deux Américains, et nous y sommes parvenus. Nos deux Américains ? Leur histoire vaut la peine d'être racontée.

Ils avaient tous deux sauté en parachute d'un avion en détresse au-dessus de la Hollande. L'un avait été planqué aussitôt; l'autre, fait prisonnier, avait sauté du wagon qui l'emportait en Allemagne, après avoir assommé son gardien. Dirigés d'une organisation de Résistance à une autre, ils avaient franchi deux frontières, étaient restés huit jours à Paris, dans un appartement vide, avaient été embarqués à la gare d'Austerlitz à destination de Toulouse où étaient organisés les passages en Espagne, mais, j'ignore par quel miracle, après plusieurs navettes entre Etampes et Orléans, ils étaient descendus à Loupiac, petit bourg des environs d'Aurillac où ils étaient restés un mois, cachés chez des gens courageux qui, comme les autres, avaient trouvé naturel de risquer leur vie. C'est là que Bernard et moi étions allés les chercher après une magnifique randonnée en voiture dans les gorges sauvages de la Maronne. Premier contact... Je récupère mes notions d'anglais : "Very glad to see you". Deux grands gars, Davy, brun et rêveur, Kenneth, blond et pétulant. Nous les emmenons; leurs hôtes les quittent à regret; ils ont vécu une belle aventure, et nous leur enlevons ce risque qu'ils ont couru, cette exaltation de leur vie qu'ils ont connue cette atmosphère de conspiration; désormais, tout va rentrer dans l'ordre. Après un séjour chez les parents de René qui, eux, ont l'habitude de loger les clandestins, nous les recueillons au maquis, et ils restent quinze jours avec nous. Pourquoi cacher qu'ils nous ont déçus ? C'est pendant leur séjour parmi nous que nous avons connu l'alerte provoquée par l'arrivée des Allemands à Parlan. Ils ont assisté à notre branle-bas de combat; alors Davy a expliqué : "Si nous sommes pris seuls, nous serons prisonniers. Si nous sommes pris avec vous, nous serons fusillés. Alors, nous préférons ne pas rester avec vous". Des Canadiens, des Anglais même, auraient-ils agi ainsi, n'auraient-ils pas préféré partager les risques de ceux qui les hébergeaient ? Pendant deux jours, ils ont vécu cachés dans une grotte où nous leur apportions leurs repas et ils n'ont consenti à revenir que lorsque tout danger eût été absolument écarté.

Cependant, nous les avons vu partir avec regret. Plaisir de pouvoir parler anglais, d'échanger nos idées sur les grands problèmes de l'heure, de connaître l'existence d'un Américain avant la guerre. Puis, le jour même de notre coup de main chez le Kollabo, ils sont venus, deux de Toulouse, pour les emmener : André, le liaison que nous connaissions bien, et Claire, spécialisée dans les passages en Espagne, et qui, quelques semaines plus tard, tombée dans une embuscade de la Gestapo prés de la frontière espagnole, a pu s'évader, et s'en est tirée avec quelques contusions. Claire, vous souvenez-vous de notre conversation le matin de votre départ, dans l'aube froide, tout prés de Parlan dont se devinait la tour démantelée derrière la brume qui recouvrait le lac, en attendant la voiture qui devait vous emmener ? - Bernard, une fois de plus était en retard. - Vous avez évoqué Paris, le frais matin dans lequel vous débarquiez du train et toute la beauté de la capitale. Comme nous étions loin alors des bois qui nous entouraient, et du danger. Nous n'avons pas parlé de Paris en touristes, mais comme d'une trop lointaine terre promise, comme d'un ami cher qui souffre, et dont on est privé de nouvelles. Les deux jours pendant lesquels vous êtes restée parmi nous, vous nous êtes apparue comme une collégienne, - vous, prof. '. - heureuse d'une escapade à la campagne. Et puis, vous, et nos Américains, vous êtes dissipés dans un bruit de moteur qui s'affaiblit, dans une lanterne arrière qui s'estompe dans la brume. La vie allait recommencer avec son poids de soucis et de joies, avec la grande espérance qui se précisait en même temps que la fin des mauvais jours.

Ce printemps de 1944 a été vraiment un symbole. Je n'aime pas cette saison, trop conventionnelle, qui a inspiré facilement trop de mauvais poètes. Mais alors, elle coïncidait tellement avec le déroulement des événements, qu'elle prenait toute sa signification. Ce printemps 1944 était bien l'aube du renouveau, l'aube de notre résurrection. Aussi, est-ce avec une réelle émotion que, par la première journée ensoleillée, après deux semaines pluvieuses, nous avons contemplé les fleurs blanches et roses des arbres fruitiers des Fissailhies. La nature, elle aussi, nous apportait son message. Ce fut un peu comme si nous entrions dans la lumière. Et nous oubliions trop vite que si l'avenir était plein d'espoir il apportait aussi les combats et les pertes; cela, la dure réalité, allait bientôt nous le rappeler.

Détente... Pendant nos trop rares moments de loisir, nous allions, n'est-ce-pas, vieux Pierre, ressuscitant une bienheureuse Arcadie, retrouver nos bergères parmi les champs fleuris. L'intimité de ces vallons, cachés parmi les bois de châtaigniers, aux troncs tourmentés... Loin, bien loin, des mitraillettes et des communiqués, nous retrouvions ces choses simples, un troupeau de moutons blancs, des chiens qui essaient d'être méchants, une belle fille fraîche... Elle était jolie, ma bergère, sa fine silhouette se détachant dans le soleil, au haut d'une butte, cheveux au vent, entourée de son troupeau...

Détente encore, ces bains de soleil, lorsque nous étions de garde au mois de Mai sur la butte qui dominait les bois de Fombelle, notre nouvelle résidence, à deux pas du nouveau terrain de parachutage, plus vaste que le Pied de la Poule et éloigné de son ancêtre de trois kilomètres seulement. Nous avons alors définitivement abandonné le moulin, et nous devenons de véritables hommes des bois, logeant dans des sortes de tentes au sol creusé à cinquante centimètres environ dans la terre, aux murs faits de panneaux des chantiers de jeunesse et recouverts d'une bâche. Nos effectifs se sont accrus; on nous a même donné des chefs.

De cette butte, donc, nous contrôlions du regard les routes d'accès au camp. Camouflée par des branchages, notre première et unique mitrailleuse, amoureusement entretenue, veillait. Vêtus seulement d'un slip, nous restions des après-midi entiers à épier la circulation, à contempler le panorama qui s'étendait par-delà Aurillac, jusqu'aux monts du Cantal, à paresser. Cependant, si nous goûtions cette vie de sauvages, l'inaction nous pesait. les F.T.P. du Lot, avec qui nous étions souvent en liaison, car nous leur fournissions armes et munitions, pendant ce temps, s'agitaient sérieusement. Le 1 Mai, c'était l'occupation de Gramat; les boches, prévenus téléphoniquement par les soins des maquisards eux-mêmes, n'avaient pas daigné se déranger; puis, ç'avait été la bagarre de Cajarc, contre boches et G.M.R., des pillages incessants de trains de marchandises réservées à l'occupant. Notre impatience allait être bientôt satisfaite.

VI. BAGARRE

Un soir de Mai, - nous avions alors déjà élu domicile dans les bois de la Fombelle -, Bernard arrive, accompagné de Marcel, son fidèle ami des premiers temps de la Résistance, et nous annonce la grande nouvelle : le lendemain matin, nous irons attendre les miliciens aux Estresses, sur la Nationale d'Aurillac à Maurs. Un des leurs, franc-garde du Puy-de-Dôme, ayant été tué, l'enterrement doit avoir lieu à Maurs. Le corbillard sera suivi d'un car transportant les figures les plus représentatives de la Milice d'Aurillac. Il s'agit d'attaquer le car. Joie parmi nous. Enfin le baroud ! Joie mêlée, d'ailleurs, d'un certain recueillement.

On a beau avoir accepté "tous" les risques, et avoir mené une vie pénible et dangereuse depuis plusieurs mois, il ne reste pas moins que le baptême du feu est une expérience angoissante. Qui peut dire comment il se comportera lorsqu'à ses oreilles siffleront les premières balles ? Dès huit heures le lendemain, une camionnette nous emmène par des chemins détournés; nous sommes une bonne douzaine, et nous avons emporté tout un échantillonnage de nos armes : mitraillettes, fusils, revolvers, grenades Mills, Gammons, incendiaires, et deux F.M.; sans oublier quelques bidons de pinard.

Arrivés sur la route, il nous faut choisir un emplacement convenable. C'est malheureusement notre première embuscade et nous n'avons aucune science en la matière; alors qu'à peine deux mois plus tard... dommage ! Nous nous en remettons à la technique de nos deux chefs qui ont été militaires et en qui nous voudrions avoir toute confiance. Nous nous plaçons enfin, échelonnés au-dessus de la route, sur une pente couverte de fougères, qu'assombrissent les premiers feuillages des châtaigniers. Nous nous planquons le mieux possible, nous abritant derrière un camouflage artificiel de fougères, nos ustensiles déballés et prêts à servir à nos côtés. Tout le monde est installé maintenant, les deux F.M. en position prennent une grande partie de la route en enfilade. Tout est redevenu tranquille. Couché sur le dos, fumant une cigarette, je contemple le paysage.

Au delà du ravin profond qui borde la route, en face, des pentes cultivées; un paysan crie après ses boeufs, un chien -aboie, des coqs chantent; le toit rouge d'une ferme égaie la note verte des bois. Tout est si calme, si calme... Un ciel assez lourd, comme si quelque menace était suspendue; pas de vent. Un cuir, une chemise à carreaux, un pantalon de golf... j'étais habillé ainsi lorsque j'allais camper. Cette ressemblance ne me déplaît pas : il y a chez le campeur et chez le maquisard ce même amour de la liberté... Le temps passe. Cigarettes... Aucune impatience, aucune fébrilité; j'ai demandé du feu tout à l'heure, à François, notre benjamin, dix-sept ans, oh ! sans aucune intention cachée; sa main ne tremblait pas lorsqu'il m'a tendu l'allumette. Un roulement de voiture ? Non, ce n'est pas cela. Les occupants ne se sont douté de rien, naturellement; c'est amusant ! Dix heures trente; un bruit de moteur : le corbillard. Au moins, ils sont exacts. Maintenant, nous sommes dans le bain. Le prochain ronflement, ce sera "eux". D'ailleurs, nous possédons toutes les précisions voulues : Joseph, le frère de Bernard, est parti en moto d'Aurillac après les miliciens, a doublé le convoi. nous a rejoints, renseignés sur l'heure approximative de leur passage et sur la couleur du car. Le voilà; il approche; un dernier virage; il apparaît, passe devant mes yeux, je distingue les silhouettes à l'intérieur, mais je suis un des derniers du côté amont, et je ne peux tirer avant d'avoir entendu le coup de sifflet. Ça y est ! Les rafales partent de tous côtés, les grenades explosent; le car ralentit; il essaie de repartir. Un incendiaire devant le capot, un nuage de fumée, il stoppe, mais assez loin. "Bébé" qui était encore à ma gauche, et moi, nous nous précipitons. Ils ripostent. Les balles sifflent. Un cri : "Couchez-vous".

Évidemment, on aurait pu y penser. Hélas tellement désagréable, ce sifflement des balles, ce "djiou" rapide et sec. Toutes les armes sont déchaînées. Rafales, explosions ont déchiré le silence et retentissent furieusement dans la vallée; l'écho intensifie encore le vacarme. Je rejoins Fernand. Il est beau, Fernand, debout sur un rocher, F.M. sous le bras, lâchant ses rafales sans guère viser, cheveux embroussaillés, l'oeil mauvais, écumant ! Cela dura plus de vingt minutes, jusqu'à ce que le dernier milicien ait cessé de riposter. Très courageux, d'ailleurs, les hommes de Darnand, il faut le reconnaître. Ils ont sorti, sous notre feu, leurs blessés du car et les ont portés à l'abri vers le ravin, et les hommes valides continuaient le combat. Sept des leurs ont été grièvement blessés, surtout par la première rafale de ' Bis_cotte", petit boulanger Bitterrois, qui, bien placé, a pris le car par le travers au moment où il passait devant lui. Pas de morts, pas de quoi être fiers; aucun n'aurait dû cri réchapper. Une grosse faute a été commise, et l'excuse d'un de nos F.M. enrayé n'est pas tellement valable : la route, du côté du ravin, n'était balayée par aucune de nos armes; précaution cependant élémentaire, que nous apprendra la première des leçons que nous recevrons en Juin; cela a permis aux miliciens de s'abriter vers la vallée. Le car reste seul sur la route, lamentable, vitres brisées, la chaudière du gazogène tire-bouchonnée; nous recueillons une mitraillette, un chargeur gravé au nom du propriétaire, Goutel, avec une croix gammée !... Quelques insignes, ces fameux gammas que "Biscotte" conservera précieusement. Il l'a bien mérité.

Nous revenons vers notre camionnette, mais le coeur très lourd. "Popo", le cousin de Pierre et Jean, a reçu une balle en plein ventre; nous n'avons que nos pansements individuels pour le soigner et il s'affaiblit. Quelques heures après, il s'éteint parmi nous. Un médecin appelé en toute hâte n'a rien pu tenter.

Chez nous, au maquis, lorsqu'un coup dur était décidé, il y avait toujours trop de volontaires, aussi avais-tu considéré comme un privilège de partir avec nous, pauvre Paul, vers ta destinée. Tu avais, toi aussi, consenti certain sacrifice. Tout de même, mourir ainsi, à pas même vingt ans... Tu étais si doux; dans notre milieu rude, où l'énervement constant rendait parfois difficiles les relations, tu n'étais jamais emporté, toi, tu étais toujours prêt à rendre service. Tu n'étais pas directement menacé lorsque tu as décidé de rejoindre tes cousins. Mais c'était une question de devoir, et simplement, sans grandes phrases, sans haine, semblait-il, tu es venu. Que les boches aient pu faire de toi, le Gadz'Arts d'Angers, de toi, avec ton âme de gosse souriant, un guerrier; que tu ais obscurément senti que tu devais, toi aussi, agir et combattre, c'est bien là la preuve de leurs crimes inexpiables, et aussi de ta noblesse, car tant d'autres ont accepté de subir cette oppression que tu n'as pu supporter. Oh ! je ne dirai pas que tu as été un héros. Les grands mots... et puis tu ne comprendrais pas. Tu as fait ton travail, simplement.

Son enterrement a été poignant. La mort même ne lui donnait pas le droit d'être inhumé dans un cimetière. Il restait un hors-la-loi. Et nous l'avons enterré dans nos bois. Un piquet d'honneur entourait le cercueil porté sur six épaules qui, après un très bref discours, fut descendu dans un trou hâtivement creusé. Une simple croix, et sur un couvercle de container qui y était appuyé : "Paul C., mort pour la France le..."

Les jours qui suivirent furent bien lourds, mais après ce premier, ce terrible contact avec la mort qui n'avait fait que rendre plus virile notre résolution et plus farouche notre haine, comme déjà en Mars. après l'arrestation par la Gestapo du père de Pierre et Jean, les événements se sont précipités.

Depuis quelque temps déjà, cela couvait. Des parachutistes descendus fin Mars nous avaient fait espérer le débarquement pour la seconde quinzaine de Mai. Dés lors, à chaque parachutage, - après un premier contact, combien émouvant, avec le S-Phone, je m'étais familiarisé avec l'appareil, et je bavardais avec les Anglais, - je n'ai pas manqué de demander à mon invisible correspondant quand serait le jour "J", comme si un anonyme Tommy était dans le secret des dieux; mais, pour nous, il était "l'homme qui vient de Londres et qui est censé tout savoir". L'un deux, en Mai, m'a répondu : "Very soon and we'll crush'em down !" (Très bientôt, nous les écraserons.). Espoir ! Parfois, je leur chantais Tipperary et j'entendais les rires amis qui me répondaient de la carlingue.

Le premier Mai, le 15, nous avions attendu anxieusement les messages, car nous savions que c'étaient les dates où les messages d'alerte, valables pour la quinzaine à suivre, sans plus de précision, devaient passer. Enfin, le 1- Juin, - souvenez-vous, prés de trois cents messages lus pendant une demi-heure sur les trois quarts d'heure de l'émission du soir, - nous entendons notre message : "Coup d'envoi à quinze heures !" Quelle explosion de joie dans nos bois. La nouvelle nous a surpris pendant que nous dînions dans notre abri aux murs et au toit faits de branches de genêts. Bernard s'est levé d'un bond, a fait un tour sur lui-même, et poussé un rugissement ! Pour cette minute, dans cet espoir, nous avons vécu pendant prés de cinq mois. Enfin ! Nous respirons plus profondément. Maintenant, l'action. Maintenant, le harcèlement incessant des boches d'Allemagne ou de France va commencer. La grande espérance que nous avons tant attendue va se réaliser. Jusqu'au 6, nous vivons dans la fièvre. Les nouvelles contradictoires s'entrecroisent. Le camp s'anime. Un soir, quatre voitures sont rassemblées à l'orée du bois. La mauvaise piste qui joignait pendant prés de deux kilomètres la route à notre refuge devient très fréquentée. Enfin, nous allons sortir de nos bois. Nous étions des hommes traqués, ils vont le devenir. Nous la tenons, notre revanche. Le 5, à () heures 15, nous entendons le message de confirmation : "Son habit est couleur de billard".

Le débarquement approche. Cette nuit-là, personne n'a dormi. Une équipe est partie réquisitionner des voitures, une autre, effectue le premier sabotage sur la voie ferrée Toulouse-Aurillac; très bien réussi, ce premier "sabo" : le train qui montait de Toulouse, et qui, coïncidence heureuse, était vide, a été précipité après la gare de Boisset dans un tunnel et télescopé sur une coupure de la voie. Les sabotages seront consciencieusement entretenus sur cette ligne, qu'aucun train ne pourra utiliser jusqu'à la Libération. Enfin, notre équipe, restée sur place pour attendre un parachutage que nous avons bien failli manquer; nous ne nous doutions pas alors qu'il allait transformer nos conditions d'existence. Ce soir du cinq Juin, nous avons accroché un des premiers avions venus d'Alger, moins bien équipés que ceux de Londres : pas de S-Phone; certains n'étaient pas même munis du Rébecca; sans doute aussi, avaient-ils moins l'expérience du travail que leurs collègues d'Outre-Manche. Bref, jusqu'à près de 2 heures, nous attendons en vain. Enfin, un ronflement; nous allumons les feux, le zinc vire et s'en va. Vingt minutes plus tard, il reparaît; même jeu. A trois heures, nous décidons d'arrêter l'opération lorsqu'il surgit, très bas. Nous balisons en hâte, assez mal. Six parachutes s'ouvrent. Nous recueillons deux hommes : un saboteur, André; un radio, Désiré; et seulement quatre sacs de matériel. En un quart d'heure tout est ramassé; nous échappons à la fastidieuse recherche des containers et bavardons longuement avec nos parachutistes tout en vidant le traditionnel flash, Cette fois, c'est d'Alger que nous recueillons des nouvelles, d'Alger, nouvelle capitale de la France Libre où est réuni le C.F.L.N.; comme tout cela semble loin ! Il fait presque jour; nous allons tout de même prendre quelques heures de repos. Le lendemain matin... six Juin, Jeannot et moi dormons du sommeil du juste lorsque Pierre accourt, hurlant : "Ils ont débarqué ! Ils ont débarqué !" J'ouvre un oeil : "Bonjour, Philippine"! J'ai ainsi gagné l'enjeu, quelques Pernods, de cette aimable facétie à laquelle nous avait conduits en Janvier un dessert composé d'amandes. Brusquement, mais si agréablement réveillés, nous nous levons en hâte, bien conscients que désormais, nous allons connaître une vie autrement exaltante, et cependant celle que nous avons vécue jusqu'alors n'a pas manqué d'émotions variées et intenses. L'action proprement dite va commencer et jusqu'à la fin de Septembre, nos journées, - et aussi nos nuits, - de repos seront rares. L'époque des espérances est close. Il s'agit maintenant de réaliser nos buts, de donner un sens concret à nos haines comme à notre idéal. Il s'agit en premier lieu de chasser le boche et ses complices, et de libérer notre pays de cette nuit qui dure depuis quatre ans, puis d'accomplir notre libération intérieure, de donner à notre nouvelle République le visage "pur et dur" qu'ont souhaité tant de martyrs. Notre action n'est pas seulement destructive d'une oppression, nais aussi constructive, et cela, l'ont oublié certains qui ne voyaient en nous que des guerriers qui, une fois l'ennemi chassé, n'auraient plus qu'à reprendre sagement leur vie quotidienne, en leur laissant le soin de régler la chose publique.

Cette journée du 6, nous la passons en liaison avec un maquis voisin, installé au moulin de la Ressègue, où nous avions vécu en Février. Notre camionnette, réquisitionnée péniblement quelques jours avant chez un paysan récalcitrant, et syndic de Vichy par surcroît, s'arrête tous les cinq cents mètres mauvaise arrivée d'essence. Et cependant, ce matin-là, comme elle avait ramené allègrement au camp l'équipe de sabotage qui est rentrée, pour la première fois, avec un grand drapeau tricolore déployé, tous les gars chantant la Marseillaise, et avec quelques précieuses cartouches de "gauloises". Au retour, il faut remorquer deux voitures en panne, essayer de les remettre en marche, pomper de l'essence avec un tuyau en caoutchouc, ce qui oblige malgré tout, à en boire quelque peu, pouah ! Le Champagne, le soir de cette journée mémorable. aura meilleur goût.

Le 7, en liaison à la Roquebrou, je trouve le bourg en pleine effervescence : atmosphère de mobilisation générale ! Sur la grande place, une cinquantaine de jeunes gens sont réunis avec leur barda, entourés de leur famille. Je contacte saris peine le brave "Moustachu", hôtelier de l'endroit, qui, malgré ses soixante ans passés, est le très actif chef de la Résistance locale, et rêve d'attendre les boches avec un bazooka !

Dans la nuit du 8 au 9. nouveau parachutage : un commando américain débarque, en ordre parfait, par vagues de cinq. Ce ne sont que courses à travers le terrain, chacun voulant ramener son Américain; aussitôt que nous approchons, ils nous demandent, avec leur accent impayable : "connaissez-vous les oeuvres de Monsieur de Chénier 7" Ce n'est qu'après que nous apprendrons quelle devait être notre réponse; le mot de passe est sans importance; nous les rassurons sur nos intentions avec de grandes tapes dans le dos. Nous recevons également le major écossais Mac Pherson, chargé par l'état-major interallié de la coordination des opérations en Auvergne et dont l'activité inlassable va se manifester très heureusement. Il parcourra, avec un mépris total du danger, des milliers de kilomètres, établira des contacts jusqu'en Dordogne. Il descendit en parachute avec son kilt, ce qui fit dire au camarade qui le reçut : "non de D..., une femme !" Évidemment, nous qui rencontrions assez peu pour qu'il puisse paraître surprenant d'en recevoir du ciel '. Avec un flegme qui ne pouvait laisser aucun doute sur ses origines, le major répondit simple ment : "Pardon, je suis Ecossais." Avec lui, nous arrive son second, le lieutenant Michel de Bourbon, grand gars efflanqué, tout jeune, à qui la vie militaire semble avoir enlevé toute trace de ses origines nobles, et qui juré comme un portefaix; au demeurant, parfaitement sympathique.

Pendant ces premières journées fiévreuses d'après le débarquement, notre stock de matériel, heureusement fond rapidement. Les parachutages d'Avril et de Mai n'ont pas été répartis par suite d'un manque de liaison avec Toulouse; au début de Juin, nos bois abritaient près de trente tonnes d'aines et d'accessoires de sabotage; cela représentait une lourde responsabilité; mais tous les tas de containers étaient minés et s'il avait pris fantaisie à l'occupant de nous rendre visite, il n'aurait pu récupérer que quelques bouts de ferraille pulvérisés. Pourquoi n'est-il jamais venu ? C'est un mystère qui n'a pas été éclairci. Il connaissait certainement l'existence de Chénier et devait se rendre compte du potentiel offensif et défensif que représentait le terrain. Peut-être nous croyait-il plus nombreux, peut-être était-il occupé par ailleurs. Quoi qu'il en soit, c'est avec un réel soulagement que nous avons vu arriver les camions du Lot et de la Corrèze, drapeaux déployés eux aussi, qui repartaient allègrement, remplis de leur lourde cargaison. Nous avons commencé alors à respirer l'air de la France Libre. Tout ce trafic sur les routes, tous ces véhicules qui traversaient bourgs et villages, étendards au vent, aux applaudissements des populations, tout cet enthousiasme, et cette collusion des maquisards et des civils, nous montraient que les aires de la liberté s'élargissaient, s'unissaient; nos bois n'étaient plus un repaire isolé; qu'ils gardent notre reconnaissance de nous avoir si bien protégés. J'ai souvenance du spectacle, combien hostile à celui qui n'en connaissait pas les mille détours, de ces masses sombres séparées par des vallons tortueux, éraflés au passage par de lourds nuages courant au gré du vent. Vision désolée et rassurante à la fois.

L'arrivée des parachutistes a donné une importance particulière à notre camp. Après la magnifique réception de matériel fin Janvier, celle des hommes achève de consacrer "Chénier". Néanmoins, nous aspirons, au milieu de cette activité fébrile, à ne plus être liés au terrain; nous ne voulons pas faire figure de planqués. Aussi, suivons-nous avec grand intérêt le travail de réorganisation des équipes qui se poursuit entre le commandant Mac Pherson, André et Bernard. Ainsi, à peine deux semaines après le débarquement, est formé le commando André, corps franc placé sous la direction du major écossais et commandé directement par le sympathique parachutiste qui est descendu pendant la nuit du débarquement. Quatre sections sont mises sur pied, composées dans leur grande majorité par les jeunes paysans des environs qui ont rallié le maquis dès le lendemain du 6 Juin et à qui nous devons toute notre admiration. Rien, sinon la notion de leur devoir, ne les obligeait à venir parmi nous : ils étaient en lieu sûr, dans leurs fermes, le plus souvent isolées parmi les bois et les prés, et cependant, très peu sont restés chez eux. Bel exemple pour les citadins qui, dans des conditions de sécurité plus précaires ont préféré rester hors de l'action. Qu'ils n'aient pas participé à la libération de leur pays, qu'ils aient dû rester spectateurs, et non acteurs de ce grand mouvement d'enthousiasme qui a déferlé sur la France en Août, s'ils ont un certain sens de leur responsabilité sociale, aura été leur suffisante punition. Les quatre équipes du commando se constituent dans les bois de la Luzette, autour d'une ferme abandonnée, à quelques centaines de mètres seulement de la Fombelle où stationne le matériel auto, ce qui d'ailleurs, va occasionner bien des points de friction, car les voitures nécessaires à notre action ne seront pas toujours mises à notre disposition avec la célérité indispensable à la réussite de nos embuscades. Sous l'impulsion énergique d'André, Breton jeune et volontaire, nous allons recevoir une instruction rapide et complète, aussi bien théorique que pratique. Les manoeuvres dans les bois, où, séparés en deux camps, nous cherchons à nous surprendre et à nous faire des prisonniers, ont eu bien plus l'aspect d'un jeu que d'une corvée militaire; l'esprit de caserne, nous ne l'aurons heureusement pas connu; et autant que les méthodes, l'idéal était supérieur!

C'est ainsi maintenant plus d'une centaine d'hommes qui sont réunis à la fois à la Fombelle et à la Luzette. Le ravitaillement est parfaitement organisé; des camions vont jusqu'à Saint-Céré chercher fruits et légumes et alimentent également la population civile. L'appareil vichyssois s'écroule peu à peu et dans toutes les régions de France, les mêmes opérations se reproduisent. Un gros rassemblement est effectué à une vingtaine de kilomètres, au moulin de la Ressègue, un autre au barrage de Saint-Etienne-Cantalès, dont le général de Gaulle a pu dire en l'inaugurant, qu'il avait été le barrage de la Résistance; que l'on connaisse par exemple ce détail amusant : le barrage ne devait pas fonctionner pour les Allemands et tout été mis en oeuvre pour retarder l'achèvement : une turbine a été mise en place en un mois, mais une fois le travail terminé, on s'est aperçu qu'elle était à l'envers... L'ingénieur, qui dirigeait, en même temps que les travaux, la Résistance, a été tué stupidement en haute Auvergne, surpris par l'arrivée inopinée de l'ennemi.

VIII. LE MONT MOUCHET

Toutes les forces rassemblées dans notre région devaient être regroupées au sud de Saint-Flour, au Mont Mouchet, et c'est miracle si nous avons échappé à l'opération; la présence de "Chénier" nous a sauvés d'un départ que tout le monde s'accordait à considérer comme insensé. Au moment où Londres répétait d'éparpiller les maquis, d'en faire des bases de harcèlement, épuisantes pour l'ennemi, et insaisissables, il était question de grouper sur ces plateaux théoriquement inattaquables, parce qu'entourés par les profonds ravins des vallées de la Truyère et de quelques torrents affluents, plusieurs milliers d'hommes. Le rassemblement s'est effectué.

D'après les dirigeants, il s'agissait de former "un abcès dé fixation", d'attirer les forces allemandes du Sud, et ainsi de les détourner du front normand. But louable, certes, mais les effectifs étaient composés dans leur majeure partie de tous ces jeunes paysans, et aussi des résistants des bourgs, de toutes ces sixaines et trentaines de l'A.S., qui, pour la plupart, n'avaient jamais reçu d'instruction militaire; de tous les coins du Cantal, les convois s'ébranlèrent vers le Nord-Est du département, mouvements qui ne pouvaient, par leur ampleur, échapper à l'ennemi. Là-haut, très peu d'armes, mais une organisation sérieuse, un matériel auto assez considérable, des voitures radio.

Le 9 juin, Pierre et Fernand partent en moto établir une liaison avec le P.C. du Mont-Mouchet. Plus de 150 km; routes peu sûres. Ils reviennent le 12 - ces trois jours nous ont paru longs... - après s'être miraculeusement glissés entre des colonnes allemandes. A plusieurs reprises, un retard, ou une avance de quelques minutes seuls, les ont sauvés d'une brusque rencontre sans espoir avec les convois de chenillettes de la Wehrmacht. Grâce à un arrêt dans une auberge, à une halte banale, nous avons pu les revoir... La destinée... Ils ont assisté à l'encerclement progressif de l'armée clandestine. La bagarre a éclaté. Des mitraillettes, des F.M., quelques rares mitrailleuses, et un courage farouche, opposés à la Luftwaffe, à l'artillerie, aux mortiers, à la haine bestiale. Lutte meurtrière. Partis en camions, ceux qui ont pu s'échapper sont revenus à pied, parcourant parfois prés de deux cents kilomètres à travers bois et ravins. Telle fut l'épopée du Mont-Mouchet, sans fard; elle a au moins prouvé, s'il en était besoin, que lés maquisards, malgré leur terrible infériorité en matériel, ne lâchaient pas facilement prise.

IX. SABOTAGES ET EMBUSCADES

Au commando, pendant prés de deux mois, de la mi-Juin au début d'Août, nous allons connaître une vie d'une intense activité : sabotages, embuscades, coups de main; toujours en alerte, prêts à partir à toute heure du jour ou de la nuit. La période orageuse de Juillet nous a valu cependant quelques journées de repos, passées sous la tente, confortable, à lire, à écrire, à jouer aux cartes. Nous ne goûtons guère, d'ailleurs, ces moments d'apaisement, de désoeuvrement, désadaptés que nous sommes à la vie tranquille; c'est une rupture avec la tension à laquelle nous sommes habitués, d'autant plus vivement ressentie qu'alors notre action s'est singulièrement précisée.

Ce n'est plus l'époque incertaine du maquis où seuls les parachutages impriment un certain rythme au temps qui passé; notre seule raison d'être désormais, est l'action, la guérilla; nous sommes encore une armée sans uniforme, mais bien encadrée et bien organisée. Et cette guerre de partisans convient parfaitement à notre état d'esprit; nous avons cet immense privilège de savoir pourquoi nous nous battons; nous ne connaîtrons pas la morne et épuisante expérience des tranchées que nos pères ont subie; nous ne connaîtrons pas le doute atroce de l'homme qui, en face de la mort, à laquelle on lé conduit en troupeau, sent confusément que des intérêts autres que les siens propres sont en jeu. Et nous n'aurons pas besoin d'un Déroulède pour remonter notre moral; Aragon exalte notre idéal, mais il est parmi nous, un combattant comme nous; "et chaque jour peut être Valmy..." Chacun de nous est conscient de son rôle, de sa propre utilité. Volontaires, nous sommes libres, parfaitement libres! Pendant cette période, nous avons été remarquablement privés de toute nourriture spirituelle; nous ne recevions pas même les journaux de la Résistance'. Du Mont-Mouchet, Pierre a apporté "La Revue du Monde Libre", qui avait été parachuté. Certes, nous avons accueilli avec joie ce témoignage, ces poèmes dés hommes libres dé tous les pays, mais cela nous était-il nécessaire? Le temps de la méditation, des hésitations, était révolu. Nous avions choisi notre direction, et l'esprit désormais parfaitement tranquille, nous n'avions plus à nous poser de questions. Seuls comptent les actes. Jamais le doute ne nous a effleuré de savoir si nous avions raison ou tort. A trop vouloir chercher la vérité, on s'épuise en discussions stériles avec soi-même. Et cette vérité, au triomphe de laquelle nous nous sommes voués jusqu'aux conséquences extrêmes, a été fécondée par une somme de sacrifices suffisante pour, au moins, imposer le respect.

L'action donc, devint plus que jamais notre raison d'être. Cela a commencé par les sabotages.