Vous trouverez ci-après dans son intégralité, le récit de Pierre Courtiau, alias Pierral , intitulé Ceux de "Chénier" du nom d'un des terrains les plus utilisés par les Alliés à partir d'août 1944 dans le Cantal.

Mémorial dédié à ceux de "Chénier" érigé sur la commune de St-Saury en 2006

Mémorial dédié à ceux de "Chénier" érigé sur la commune de St-Saury en 2006

La lourde voiture, conduite par Bernard (Bernard Cournil), monte depuis un bon moment sur la route boueuse, à travers des bois de châtaigniers aux grosses branches décharnées ; de toutes les fondrières jaillissent des paquets d'eau ; en bas, c'est Le Rouget, un bourg né en même temps que la gare ; là passe la voie ferrée Aurillac-Capdenac, la voie ferrée, le contact avec les grandes villes, avec Paris ...

Il nous semble, à mesure que nous nous élevons, que nous nous enfonçons dans un monde nouveau et dans l'inconnu. La voiture, une 402 gazogène, assure la liaison postale avec les villages des environs ; au-dessus du pare-brise, une plaque : « Postale », lui assure un caractère officiel et inoffensif. Mine de rien ! Elle a aussi cette particularité de posséder une sueur jumelle dont la couleur et le numéro de la plaque d'immatriculation sont rigoureusement les mêmes ; si bien qu'il y a toujours une de ces deux autos disponible pour les liaisons de la Résistance.

Bernard est garagiste, ou plutôt il était garagiste, car maintenant il a totalement abandonné les réparations et la vente ; il est toujours par voies et par chemins et n'a pas une minute à lui. Il ne lui vient jamais à l'idée que cette situation est quelque peu anormale. Il ne regrette jamais la vie paisible qu'il menait autrefois, il ne pense pas aux multiples dangers qu'il court, lorsqu'il se rend à Aurillac, où sont rassemblés boches et miliciens. D'ailleurs une bonne étoile veille sur ce grand garçon bâti en hercule, à la voix de stentor, qui aura parcouru des milliers de kilomètres au service de la France Libre, au nez et à la barbe de l'ennemi.

La côte enfin terminée, une descente inattendue nous conduit à Parlan, pittoresque village, avec son église blottie contre la tour squelettique d'un vieux château en ruines , ses vieilles maisons aux balcons de bois, et l'étang dans le bas, que tant de parachutistes verront miroiter avec la crainte bien compréhensible d'y être lâchés.

Quelques centaines de mètres plus loin, nous abandonnons délibérément la route pour suivre un chemin qui monte dur et s'enfonce dans un bois. La voiture souffle, peine, mais grimpe. Le chemin devient de plus en plus pittoresque, de plus en plus boueux, de plus en plus sinueux et escarpé ; de profondes ornières, témoins des charrois des bûcherons, n'arrêtent pas notre gazogène. L'odeur humide des feuilles mortes, les déchirures entre les nuages lourds et bas qui nous permettent d'apercevoir au loin, de ci, de là, une ferme perdue au milieu de ces arbres, sont sensibles à l'âme du touriste. Mais il se mêle à tout cela un parfum de mystère et d'aventure. Nous ne serons pas déçus.

Après un trajet interminable, la voiture s'arrête enfin à un carrefour, si l'on peut appeler ainsi un enchevêtrement d'ornières. Nous mettons pied à terre et nous enfonçons, cette fois hors des chemins, à travers bois, au milieu de taillis de branches mortes qui craquent singulièrement à notre passage. Il nous semble être perdus au sein d'un quelconque no man's land. Impression de sécurité rassurante, d'une part, et de solitude et de désolation assez inquiétante, d'autre part.

Soudain, venu d'on ne sait où, apparaît un garçon vêtu d'un mauvais pantalon et d'un cuir, mitraillette pendue à l'épaule ; nous nous y attendions un peu ; cependant, pour la première fois, ça fait une drôle d'impression. Quelques mots échangés avec Bernard et nous continuons.

Après dix minutes de marche, toujours à travers les bois, parfois interrompus par un pré - un de ces prés caractéristiques de tout le Massif-Central que les fossés d'irrigation dessinent en longues bandes irrégulières - nous descendons vers un ruisseau que nous entendons déjà chanter, et brusquement, au détour d'un sentier, au bas de quelques prés, un moulin aux murs blancs apparaît ; la cheminée fume doucement, signe de vie. Enfin !

Sur une longue corde (de parachute) sèchent des serviettes, des chemises. Toujours le silence. Bernard pousse la porte et nous entrons. Autour du feu de bois qui se consume dans la vaste cheminée auvergnate, sept ou huit garçons sont réunis, silencieux. Les uns fument, d'autres épluchent des pommes de terre ; des mines plus ou moins patibulaires, des visages mal rasés, des chemises déchirées. Au mur, un drapeau français ; tout de même, ça fait plaisir. Finie la vision du torchon nazi sur le Crillon ou la Chambre des Députés. Finie à jamais !

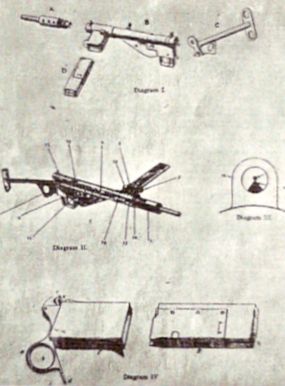

A côté, un vague règlement : les tours de garde ; un vieux buffet campagnard ; une table au milieu de la grande salle, c'est-à-dire un large panneau de bois sur des tréteaux ; des bancs ; et enfin, occupant tout un pan de mur, le râtelier d'armes que nous considérons avec respect : mitraillettes et grenades ; cela paraît dangereux des armes pas même cachées ! Nous n'avons pas encore l'habitude ! Le dortoir se trouve dans la pièce voisine de la paille étalée sur deux étages de planches, et des couvertures pliées le long du mur.

Nous sommes encore en « civil » et les gars doivent nous prendre pour des chefs : ils nous montrent une certaine déférence, ne se doutant pas que nous ne sommes que des « bleus ». Bernard règle plusieurs questions avec eux ; ils parlent en amis : ici, pas de garde-à-vous et pas de « chef ». Bernard restera toujours pour nous Bernard, le patron, c'est tout. Et ses galons de commandant de la Résistance qu'il recevra, bien mérités, au mois d'août, resteront le plus souvent dans sa poche.

Pour diverses raisons, nous ne serons pas affectés avec ces gars, qui vont déménager bientôt et que nous remplacerons pour effectuer les parachutages ; au début, nous nous n'habiterons pas non plus ce moulin au nom chantant : Sargalhiol, qui va rester un moment « en veilleuse », car il ne faut tout de même jamais occuper trop longtemps le même emplacement. Notre premier maquis, que nous allons gagner quelques jours après cette visite, est une ferme abandonnée, moins enfoncée dans les bois, située près de Parlan : le Puech Nadal. Nous y arrivons un soir, sous une pluie battante, à la nuit tombée, tout le barda sur le dos ; pendant une demi-heure, notre guide, qui n'y est allé qu'une seule fois, hésite, revient sur ses pas, prend un nouveau chemin, c'est « maquiteux » à souhait. Les éléments se sont mis de la partie pour nous plonger, dès notre entrée, dans l'ambiance.

Nous apercevons enfin une vague lueur vers laquelle nous nous dirigeons et nous atteignons notre havre, trempés, crottés, et souriants. Nous sommes « dans le bain ». A la lueur d'une chandelle, nous apercevons deux silhouettes accroupies auprès d'un feu qui refuse de s'allumer. Ce sont deux étudiants, arrivés deux heures avant nous. Notre premier dîner au maquis, assis par terre, les gamelles sur les genoux, à la chandelle soupe, pommes de terre sautées et fromage. Nous faisons connaissance, tous pleins de bonne volonté, tous pleins de bonne humeur. Notre premier repas au maquis... Quel bon souvenir !

II. NOS RAISONS

Méditation au coin du feu : nous prenons conscience de notre nouvel état ; nous prenons conscience que nous sommes désormais des « hors-la-loi » et comme tels, devons vivre cachés. Et pourtant, nous n'avons commis aucun crime, nous n'avons pas le moins du monde des âmes de bandits ou de terroristes. Nous sommes ici cinq étudiants : les deux camarades qui nous ont précédés, de l'Ecole Nationale d'Industrie Laitière d'Aurillac, mon vieux copain Pierre, de l'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud, son frère ( ?), de l'Ecole Nationale d'Horlogerie de Cluses, et moi de l'Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique.

Et nous ressentons tout de même une certaine amertume d'être obligés de vivre en dehors de la communauté. Certes, il s'est agi surtout d'échapper au départ en Allemagne. Mais là n'est pas la seule raison. Il était relativement facile de se « planquer » dans des fermes, et en un temps où le maquis en était encore à ses débuts, encore très mal connu, nous avions posé des jalons de ce côté : sept cents kilomètres en vélo à Pâques 1943, de l'Anjou vers le Vercors.

Notre histoire est celle d'une lâcheté supportée longtemps, mais devenue telle qu'il a fallu réagir pour ne pas perdre totalement la face vis-à-vis de nous-mêmes, ce qui est bien la pire chose qui puisse arriver à un homme. Avoir laissé les Juifs porter l'étoile jaune sans rien dire, avoir supporté le massacre d'otages, les déportations, les proclamations de tous ces traîtres qui étaient les maîtres de la presse, de la radio, de la rue, parce que leurs amis boches étaient là pour maintenir l'ordre, avec leur Gestapo et leurs mitrailleuses, et avoir été alors, conscients de cette lâcheté !

Je me souviens, comme si elle s'était déroulée hier, de cette scène à laquelle j'ai assisté en 43 dans le métro : dans la première voiture, un Juif était monté, lui qui n'avait le droit que d'occuper la dernière ; alors un Monsieur très bien, un de ceux qui n'ont pas dû maigrir pendant l'occupation, s'approche de l'employé et lui montre l'étoile jaune : lui, d'un ton d'ailleurs très ennuyé, demande au Juif de descendre, pour ne pas faire d'histoire. Ce qui a été le plus humiliant, croyez-moi, Monsieur le Kollaborateur, c'est de n'avoir pu, alors, vous casser la gueule !

Et puis, après un discours de Laval en juin 1943, - pendant la plus belle période du S.T.O. - qui menaçait de représailles les familles des réfractaires, avoir été contraints, pour rester en France, pour conserver tout de même une certaine liberté de mouvement et limiter les dégâts, avoir été contraints de travailler dans une usine allemande. La plus sale période de notre vie ! Certes, il était relativement facile de travailler au ralenti, de perdre jusqu'à douze ou quinze heures par semaine, il était réconfortant d'être menacé d'expulsion, n'est-ce-pas, Monsieur Nascher, chef d'atelier, qui m'avait dit textuellement

« Il ne faut pas regarder si on travaille pour les Anglais ou pour les Allemands : on travaille pour le fric !»

Et dans cette atmosphère, parmi ces ouvriers et ces contremaîtres qui travaillaient dur pour augmenter la prime de rendement - étaient-ils seulement conscients qu'en même temps ils servaient l'ennemi, tous ces gens qui ne manquaient pas une émission de Londres ?- il a fallu rester près de cinq mois. Avant la fin du quatrième, notre décision était prise ; il ne restait plus qu'à attendre les vacances de Noël pour camoufler le mieux possible un départ définitif.

L'action seule pouvait désormais nous racheter, nous purifier. Merci à toi, René, mon vieux copain de « Tec », de nous avoir tendu la planche de salut. Le besoin d'aventure dans tout cela ? Je ne pense pas qu'il a tellement pesé dans notre décision, car tout de même, il fallait accepter certains risques, des risques qu'on ne prend pas à la légère lorsqu'on a vingt ans ou un peu plus, et qu'on aime la vie, et qu'on attend tout d'elle. Et puis, tous ces êtres chers que nous avons laissés dans l'inquiétude ; les larmes de nos mères ! Mais il était impossible d'agir autrement. La liberté, notre liberté, vaut bien qu'on lui consente des sacrifices.